太陽系誕生史に迫る 2008.08.08

著者: 橘 省吾 (東京大学大学院理学系研究科・地球惑星科学専攻)

"自然"という言葉から、野山、川や海、澄んだ空、そこに暮らす生物たちを連想される方も多いだろう。その身近な環境を少し遠くから眺めてみよう。宇宙ステーションから眺めてみると、それは地球の一部であることがわかる。もう少し遠くから眺めてみよう。現在,地球から150億km離れた場所を飛行している惑星探査機ボイジャー1号(地球から最も遠くにある人工物)から眺めると、それは太陽系の一部である(図1)。身近な自然の歴史も、地球や太陽系、宇宙の歴史の一部といえる。ここでは、太陽系という大きな自然の歴史について、最新の科学の成果を交えて紹介したい。

太陽系はおよそ45億6千万年前に誕生したといわれている。誕生直後の太陽系は、まだ核融合を起こしていない原始の太陽の周りを塵とガスが円盤をつくって回っていた。その後、数百万年ほどの間に円盤の中で、塵から小さな天体が生まれ、およそ1億年後には惑星が誕生していたようだ。まるで見てきたような話だが、多くの自然史研究と同じように、歴史が詰まった標本を調べることで明らかになってきた話である。太陽系の歴史を伝える古文書ともいうべき標本、それは隕石である。

隕石とは太陽系空間を漂う岩石のかけらや塵がたまたま地球の重力にとらえられて、地球へと落ちてきたものである。多くの隕石のふるさとは、火星と木星の間に存在する小天体密集地域(小惑星帯)であるらしい。落下が目撃された隕石の軌道や、隕石に赤外線をあてたときの反射度の波長による違い(赤外線反射スペクトル)が小惑星のあるグループの反射スペクトルに類似していることなどに基づいている。2006年に日本の惑星探査機「はやぶさ」が訪れた小惑星イトカワ表面の元素組成分析データも、普通コンドライトとよばれる隕石のグループとの類似が指摘されており、隕石が小惑星のかけらであることの新たな証拠となっている。

小惑星からやってきた隕石がなぜ太陽系の古文書となるのか。地球やその他の惑星、多くの衛星は形成時の集積エネルギー(重力エネルギー)の解放や、その後の放射性元素の壊変熱、惑星による潮汐加熱などによって天体内部の温度が上昇し、天体内部が分化してしまっている。すなわち、溶融することで高密度の物質が天体の中心に、低密度の物質が天体の表層側に移動している。地球に金属鉄の核があるのも、地球誕生時の大規模分化による。このような分化した天体では、太陽系初期のみならず天体誕生時の情報もほとんど失われてしまっている。一方、小惑星とはその名の通り、小さな天体であるため、内部の熱がこもらずに表面から逃げやすい(球状の天体だとすると、体積は半径の3乗に比例し、表面積は半径の2乗に比例する。表面積と体積の比は半径の逆数に比例することになり、小さな天体ほど表面から熱を逃がす効率がよくなる)。そのため、小惑星は温度があまり上がらず分化をしなかったか、温度が上がってもその期間が短く、初期の分化のみで地質活動が終わってしまっていると考えられる。すなわち、小惑星には、太陽系初期に円盤の中でつくられたさまざまな物質がそのまま保存されている、もしくは太陽系初期の小天体の分化過程が保存されているということになり、そのかけらである隕石は太陽系誕生史を解き明かすために必要不可欠な研究対象となっている。放射性元素の壊変を利用した年代測定によって、多くの隕石が45億6千万年程度の年代を示し、また、炭素質コンドライトと呼ばれる未分化隕石に含まれるアルミニウムやカルシウムに富んだ鉱物の集合体が45億6720万年程度の年代(誤差60万年)を示すことが知られており、これが現在知られている太陽系最古の年代値である。これらの事実を総合して、太陽系の誕生が45億6千万年前頃であったと考えられているのである。宇宙の年齢が137億年と推定されていることを考えると、太陽系は宇宙ができてから90億年後に誕生したことになる。また、太陽程度の質量の星の寿命は100億年であるため、45億6千万歳の太陽はちょうど人生(?)の折り返し地点を迎えているといえる。

隕石に話を戻そう。隕石はケイ酸塩鉱物を主とする岩石成分と金属鉄成分の割合から、石質隕石、石鉄隕石、鉄隕石(隕鉄)の3種類に大別され、石質隕石は未分化なコンドライト、分化したエコンドライトの2種類に分類される。地球への落下頻度は、コンドライト86%、エコンドライト8%、石鉄隕石1%、鉄隕石5%程度で、大半の隕石は未分化な小惑星からやってきたと考えられる。実は日本が世界最大の隕石保有国であることをご存知だろうか。極地研究所には16700個もの隕石が保管されている。極地と隕石の結びつきにピンとこられないかもしれないが、南極は隕石の宝庫なのだ。南極大陸の一部地域には一面の氷の上に隕石が点在していることが知られている。これは南極大陸に落下した隕石が氷床の流動によって、その地点へと運ばれているためで、南極越冬隊の隕石採集チームがその地域をスノーモービルで走りながら、落ちている隕石を拾い集めてくる(図2)。南極での隕石採集は、1969年に日本の調査隊が9個の隕石をやまと山脈周辺で発見したことに端を発している(アポロが月に到達したのもこの年である)。現在ではアメリカや他の国も隕石探査をおこなっており、南極で発見された隕石の総数は3万を優に超える。私自身は南極での隕石探査に参加したことはないが、一度自らの手で隕石を拾い上げてみたいという思いは強い。近年、南極以外での発見数が増えているのが、砂漠隕石である。砂漠も南極同様に岩石が落ちていることが珍しいため、落ちている岩石が隕石である確率は高い。しかも、長期間氷漬けになっている南極隕石とは違い、乾燥した砂漠の隕石は風化の程度が小さく、隕石の保存状態はよい。

このように南極や砂漠を中心に世界各地で採取された隕石の中でも、最も多いコンドライトの元素組成を調べると、太陽の大気の化学組成とよく一致する。太陽は太陽系の全質量の99.9%以上を占めるため、太陽の化学組成は太陽系の化学組成と等しい。すなわち、コンドライトは太陽系の化学組成とほぼ等しい組成を持つことを意味し、コンドライトはもととなった天体(母天体)での分化によって、密度の高い金属鉄や硫化鉄が分離し、大規模に化学組成が変化するような過程(元素分別)を経験していない始源的な隕石であることが示唆される。このため、コンドライトは未分化隕石に分類され、その化学組成や構成物質には小天体誕生以前の初期太陽系での物質進化過程が反映されている。例えば、コンドライトの化学組成は太陽の化学組成と近いが、一部のコンドライトを除き、ぴたりと一致することはない。これは太陽系初期の円盤の中でコンドライトの材料となった物質がなんらかの作用で化学組成が変化した(元素分別を経験した)ことを示している。太陽系初期の円盤は圧力が低いため、液体は安定に存在せず、岩石をつくる鉱物も温度が上がると、ドライアイスのように昇華する。そのため、初期太陽系円盤では元素は昇華しやすい・しにくいという性質(揮発性)によって分別したと考えられる。例えば、多くのコンドライトにおいて、元素の揮発性が高くなるにつれて、存在比が太陽に比べて少なくなっているのは,揮発性が高い元素が隕石物質から揮発してしまった,もしくはそれらが固体に取り込まれる前に隕石ができあがってしまったというような理由による。このような元素存在度の違いでコンドライトは複数のグループ(化学グループ)に分類される。小惑星の反射スペクトル観測から、太陽からの距離によって、小惑星の種類が異なることが知られており、初期太陽系での元素の揮発性の違いが引き起こした元素分別が反映されている可能性がある。小惑星は惑星の材料となった小天体の名残であることから、初期太陽系円盤での元素分別は、その後の惑星の化学的多様性のもとになったとも考えられる。私はもともと惑星の多様性に興味をもち、この分野の研究を開始したが、初期太陽系での元素分別が惑星の化学的多様性を解く鍵のひとつであると考えて、元素分別を起こすプロセス(固体の昇華やガスからの固体形成)の実験的研究をおこなっている。それらの研究についてはまた別の機会に紹介できればと思う。

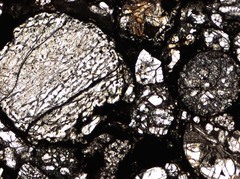

コンドライトの構成物質からも初期太陽系の姿がみえてくる。先に述べた太陽系最古の年代を示すアルミニウムやカルシウムに富んだ鉱物の集合体(CAIとよばれる)は、アルミニウムやカルシウムといった揮発性の非常に低い(すなわち高温のガスから最初に固体化する)元素を主成分としており、初期太陽系のガスの中で1000°Cを越えるような高温状態でつくられたことを示している。コンドライトには、他にコンドリュールと呼ばれる直径1 mm弱の岩石質の球状物質が多く含まれている(図3)。コンドリュールはその丸い形状や内部組織から、岩石が一旦融けて速やかに冷却されて形成されたと考えられている。コンドリュール一粒一粒が初期太陽系に浮かんだマグマの粒だったのだ。初期太陽系円盤では液体が不安定と述べたが、コンドリュールは固体物質が昇華する前に温度が上昇し、ついには融けたものと考えられる。コンドリュールの年代測定から、コンドリュールはCAI形成以降、およそ200万年間にわたって、断続的につくられ続けたことが示唆されているが、どうしてこのようなマグマの粒ができたのだろうか。急速な加熱が必要であったと考えられるが、その加熱の熱源はなんだったのだろうか。初期太陽系での衝撃波や雷による加熱、原始太陽の近くでの太陽光による加熱などが提案されているが、隕石学最大の謎のひとつとして未解決のまま残されている。

CAIやコンドリュール、金属鉄、硫化鉄などの間を埋めるのは、数mm以下の微粒子でマトリクスと呼ばれる。マトリクスにはコンドリュールやCAIの破片も含まれるが、マトリクス全体の化学組成は揮発性元素に富み、コンドリュールやCAIと合わせたコンドライト全体の化学組成として、太陽系元素存在度に近くなるため、その起源にコンドリュールやCAI形成が関連している可能性が高いのではないかと考えられる。マトリクスを構成する物質の中で非常に僅かしか含まれていないが特筆すべきものが存在する。それは、太陽系の平均的同位体組成とはまったく異なる同位体組成を持つ微粒子(nm~mmサイズ)のことである。マトリクスを構成する個々の微粒子は一般に太陽系の平均的同位体組成をもつ。これは初期太陽系円盤でもともと存在した微粒子が一旦昇華して、ガス相の中で同位体が均質に混合され、再度、微粒子として析出したためと考えられている。それに対して、この奇妙な同位体組成を持つ粒子は、太陽系誕生以前に、太陽系とは異なる同位体組成を持つどこかの星の周りでつくられたと考えられ、初期太陽系での同位体の均質化過程を免れ、太陽系誕生以前の記憶を残していると考えられる。そのため、プレソーラー(先太陽系)粒子とよばれている。プレソーラー粒子として、ケイ酸塩、酸化物、炭化物、窒化物、グラファイト、ダイアモンドなどがこれまで発見されている。同位体組成に基づき、プレソーラー粒子は単一の恒星からもたらされたものではなく、複数の恒星に起源を持つと考えられている。宇宙での星が死ぬときに自身を宇宙空間にまき散らし、そこから新しい星が生まれるという恒星の輪廻がおこなわれているが、太陽系も過去の星々から材料物質を引き継ぎ、誕生したことを示す強い証拠となっている。

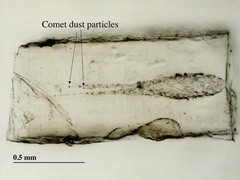

ここまで述べてきた初期太陽系史に最近、新たな謎が加わった。2006年、NASAのスターダスト探査機によって彗星塵が回収された(図4)。探査の対象となったヴィルト第二彗星は、初期太陽系円盤外側の低温領域で形成されたと考えられるため、当初はプレソーラー粒子が豊富に存在するのではないかと期待されていた。しかし、回収された彗星塵の同位体組成は太陽系の平均的同位体組成と変わらず、また、コンドライトに含まれる高温で形成されたCAIに類似した組織を示すものもあり、プレソーラー粒子の存在度もコンドライトと変わらず低いものであった。この探査結果は、初期太陽系円盤において、高温を経験した内側領域の固体成分が低温の外側領域まで運ばれていたことを示唆し、円盤内での物質の大規模移動、つまりダイナミックな初期太陽系の姿が浮かび上がってきた。このような大規模物質移動は初期太陽系円盤内での物質混合による化学組成の均一化の可能性を指摘するものであるが、前述のようにコンドライトには化学グループが存在し、小惑星帯にも太陽からの距離による小惑星の違いがみられる。ダイナミックに物質が移動する円盤と隕石に残される化学的不均一を同時にうまく説明するようなモデルは現状では存在しない。さて、この謎はいつ解かれるのだろうか。

コンドライトは初期太陽系円盤でつくられた多様な物質が集まった宇宙の堆積岩といえるが、エコンドライトは溶融を経験した隕石で、地球でいうところの火成岩(マグマが冷えて固まった岩石)である。エコンドライトは、もともとはコンドライトのように岩石成分と金属鉄成分が混ざっていたものが、溶融の結果、両者が比重の違いで分離し、地球のように岩石のマントルや地殻、金属鉄でできたコアをもつようになった天体(分化天体)の岩石成分に対応すると考えられる。同様に考えて、鉄隕石は分化天体の金属鉄成分が地球に飛来したものであり、石鉄隕石は分化天体の岩石成分と金属鉄成分が混合されたものと考えられる。エコンドライト、石鉄隕石、鉄隕石は分化隕石と分類され、初期太陽系での小惑星が経験した加熱・冷却の歴史および分化過程が記憶されている。溶融の原因として、小惑星の場合には短寿命の放射性核種(26Alなど)の壊変に伴う壊変熱が候補として一般に考えられている。

分化した小惑星だけでなく分化した大型天体から飛来したエコンドライトも存在する。火星から来た隕石、月から来た隕石が数十個存在するのだ。火星は、多くの探査機が表面の岩石の化学組成を調べ、火星大地の写真を撮影し、それらのデータを地球に送ってきているが、実際の岩石試料となると火星隕石しか私たちは持っていない。火星隕石は将来のサンプルリターン探査までは火星の火成活動や内部構造を推定するための唯一の物的証拠である(図5)。火星隕石の中にはおよそ2億年前につくられたものもあり、火星では少なくとも2億年前まではマグマがつくられていたことなどが明らかになっている。

ここでは、隕石試料を使って明らかにされてきた初期太陽系の姿を紹介してきた。45億6千万年前に誕生したばかりの太陽系では揮発性の低い元素ばかりの鉱物集合体(CAI)がつくられたり、マグマの粒ができたりするほどの高温状態があったこと、高温状態を生き延びたプレソーラー粒子が存在すること、小惑星の中には内部が分化するほど融けたものがあったこと、火星では最近まで火成活動があったことなど、隕石は過去の太陽系でおきた様々な事件を私たちにみせてくれる。

ここまでは太陽系が誕生してからの歴史について、主に述べてきたが、最後に私が最近、隕石から迫った太陽系誕生直前の姿を紹介したい。放射性核種の中でも寿命が短く、過去には存在したが今は存在しないものを消滅核種とよぶ。小天体分化の熱源として上述した26Alも消滅核種のひとつである。コンドライトの同位体分析から、誕生したての太陽系には消滅核種である60Fe(最も多く存在する安定な鉄の同位体56Feより中性子が4つ過剰に存在する核種)が豊富に存在したことがわかってきた。60Feは超新星爆発でのみ効率的につくられる核種であるため、初期太陽系における60Feの存在は、太陽系が誕生した環境では近くに超新星爆発を起こすような巨大星が存在したことを示唆するものである。巨大星の周りで太陽のような恒星が誕生することは、宇宙ではなんら珍しくない。冬空に輝くオリオン座のベルトの下辺りにぼんやりと光るオリオン星雲をご存知の方もおられるだろう。オリオン星雲は恒星が集団で誕生している領域で、そこには若い巨大星も複数含まれている(図6)。太陽系もオリオン星雲のような星の集団が形成される領域で生まれた可能性が高いのである。

かつて、地球は宇宙の中心であると考えられていた。その後、地球は普通の恒星である太陽の周りを回るひとつの惑星であることがわかった。隕石の研究からみえてきた太陽系誕生環境もまたこの宇宙においては一般的な星形成環境で、太陽系はどうやら宇宙ではありふれた存在らしい。では、生命の惑星・地球で美しい自然に囲まれた私たちが自然の生い立ちや歴史を考えることも、広大な宇宙ではごくありふれた話なのだろうか。

さらに詳しく知りたい方は以下の文献を参考にしていただきたい。

- 現代の天文学第9巻「太陽系と惑星」渡部潤一・井田茂・佐々木晶編(日本評論社・2008年)

- 地球化学講座第2巻「宇宙・惑星化学」松田准一・圦本尚義編(培風館・2008年)

- 「惑星地質学」宮本英昭・橘省吾・平田成・杉田精司編(東京大学出版会・2008年)

東京都目黒区上目黒1丁目26番1号

中目黒アトラスタワー313

- TEL

- 03-3713-5635

当財団は、ナチュラルヒストリーの研究の振興に寄与することを目的に、1980年に設立され、2012年に公益財団法人に移行しました。財団の基金は故藤原基男氏が遺贈された浄財に基づいています。氏は生前、活発に企業活動を営みながら、自然界における生物の営みにも多大の関心をもち続け、ナチュラルヒストリーに関する学術研究の振興を通じて社会に貢献することを期待されました。設立以後の本財団は、一貫して、高等学校における実験を通じての学習を支援し、また、ナチュラルヒストリーの学術研究に助成を続けてきました。2024年3月までに、学術研究助成883件、高等学校への助成127件を実施しました。